Les vulnérabilités des Collectivités face à la crise énergétique, expérimenter par la simulation les critères de soutenabilité et de durabilité

Les Collectivités françaises subissent de plein fouet les crises énergétiques . Les inflations cumulées des prix du gaz et de l’électricité depuis le début de la guerre en Ukraine ont provoqué en 2022 et plus encore en 2023 un choc des dépenses énergétiques qui a eu pour conséquence d'amplifier le niveau de rigidité des dépenses d'exploitation des Etablissements. Ainsi, sous l'impact d'une croissance sans précédent des dépenses d'exploitation bien supérieure au rythme d'évolution des produits d'exploitation ( ressources propres et subvention pour charge de service public), la propension à autofinancer le développement de l'activité s'est rapidement dégradée pour l’ensemble des Etablissements. L'atterrissage des comptes 2023 confirme cette trajectoire qui menace la capacité d'investissement de développement et de renouvellement des établissements.

graphique caractérisant le patrimoine des collectivités

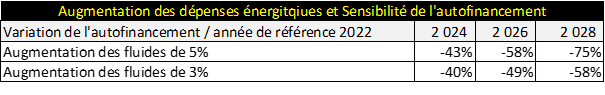

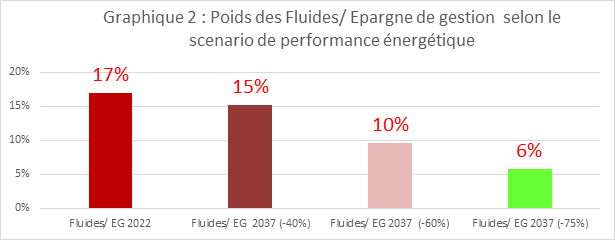

L’inflation des dépenses énergétiques a mis sous le feu des projecteurs des difficultés de soutenabilité budgétaire pour tous les acteurs économiques privés et publics. Cette analyse concerne au premier plan le secteur public local, les bailleurs sociaux, et le secteur de la santé (hôpitaux et ESMS). L’illustration du poids des dépenses énergétiques dans le budget de fonctionnement suffit à expliquer le contexte de tension budgétaire provoqué par cette crise énergétique. Dans l’enseignement supérieur, le ratio de structure "coût des Fluides / Capacité d'autofinancement" culmine désormais à 50% en 2023 vs 20% en 2020, ce même ratio s’établit selon l’association des Maires de France en 2022 à 40% dans le secteur public local et il excède les 50% dans le secteur de la santé. Quelles sont dès lors, les solutions dont disposent les Collectivités pour restaurer leur capacité de financement et d’investissement ? des moyens d’action s’imposent pour amorcer et construire les bases d’un modèle économique soutenable de la rénovation énergétique du Patrimoine immobilier.

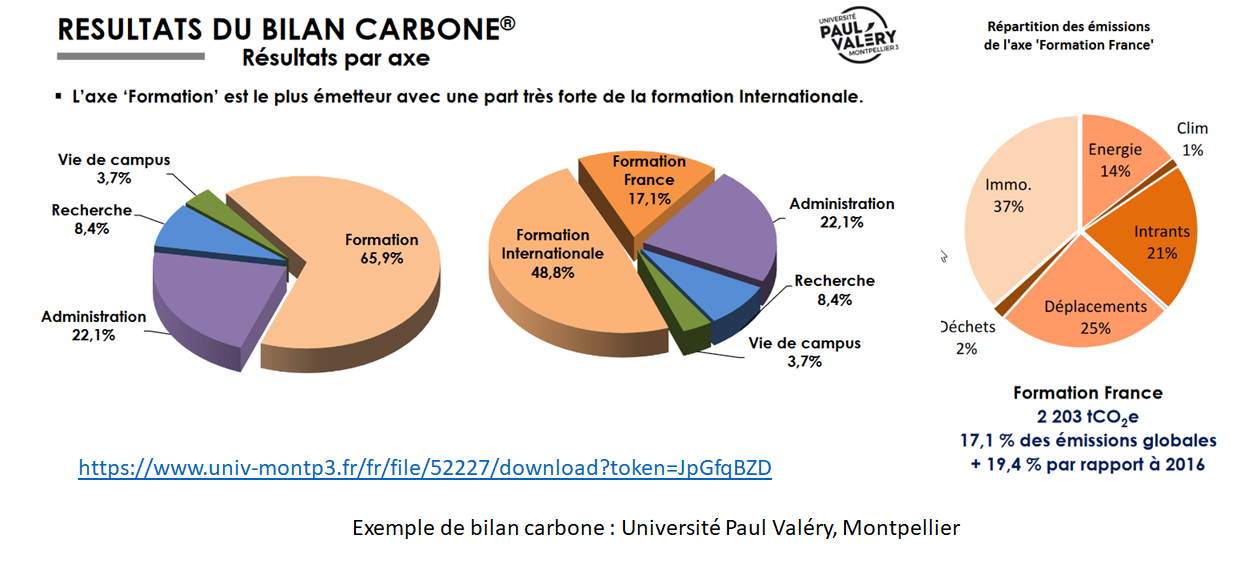

La réponse à cette crise énergétique passe par une transformation structurelle du patrimoine immobilier. Comme la combinaison des moyens organise un lien très fort entre patrimoine et activités, la rénovation énergétique du patrimoine combinée à une mutualisation des activités et mutabilité des espaces devient urgente pour répondre aux enjeux climatiques de 2030 et 2050.

Avec ce nouveau contexte énergétique, une nouvelle culture de l’investissement public va progressivement émerger. Ce nouvel environnement soulève la nécessité de mieux évaluer, tant pour les actifs en cours que pour les nouveaux programmes les coûts induits de fonctionnement des programmes d’investissement. Si la loi Notre exige désormais une étude d'impact pluriannuel des dépenses de fonctionnement aux seules opérations exceptionnelles d'investissement, cette évaluation devrait largement être transposée à tous les programmes d'investissement pour garantir une appréciation sincère des dépenses de fonctionnement.

La massification qualitative comme enjeu de soutenabilité budgétaire

Dans les années 1960 et 1970, les pouvoirs publics français construisent pour répondre aux défis démographiques, sans vision écologique ni énergétique : avec un développement de la construction à faible coût, l'architecture des bâtiments se ressemble, et ces similitudes permettent aujourd’hui d’engager une rénovation massive et qualitative, avec l’ensemble des acteurs.

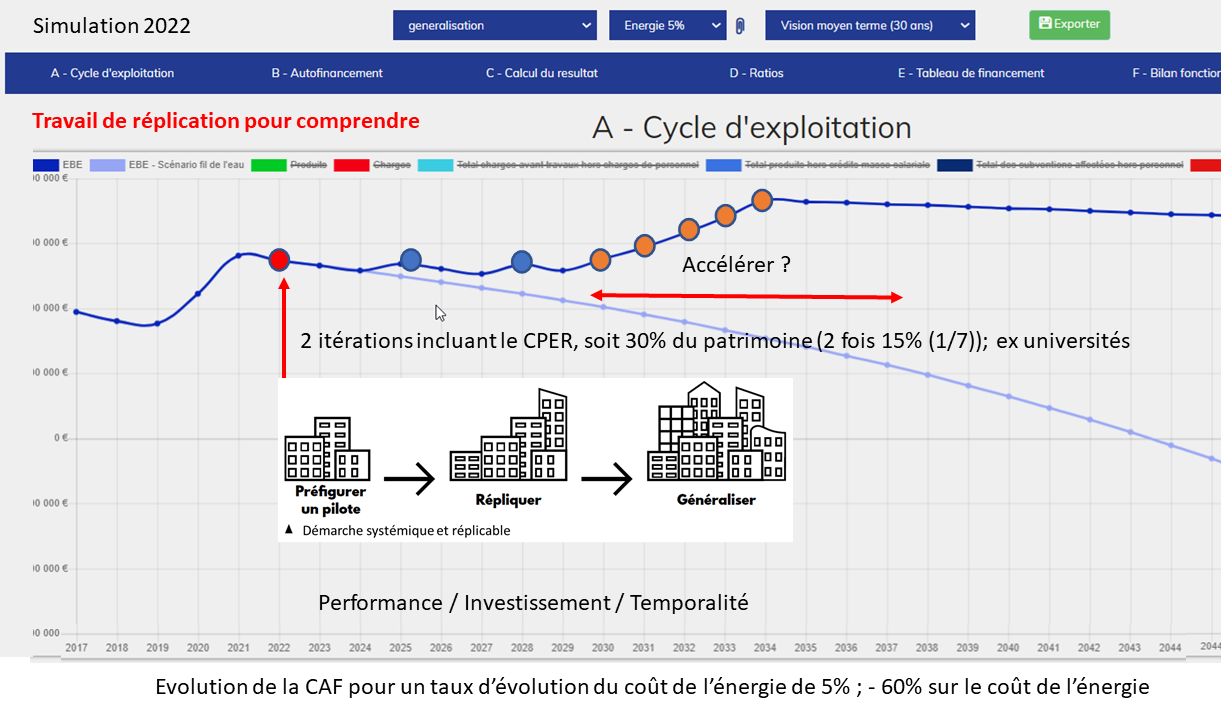

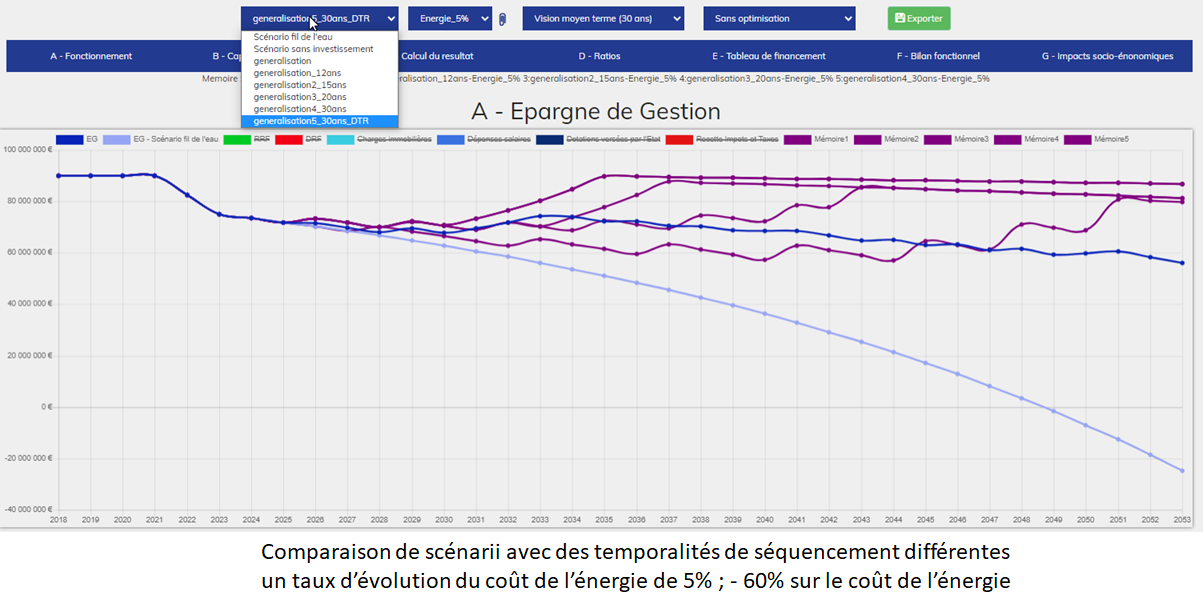

La démarche PEEC2030 initiée par les universités, s’inscrit dans une itération de l’action en trois phase : préfigurer les Pilotes, les répliquer et les généraliser, pour une rénovation globale, en accélérant les objectifs du décret tertiaire pour des patrimoines publiques exemplaires à l’horizon 2030.

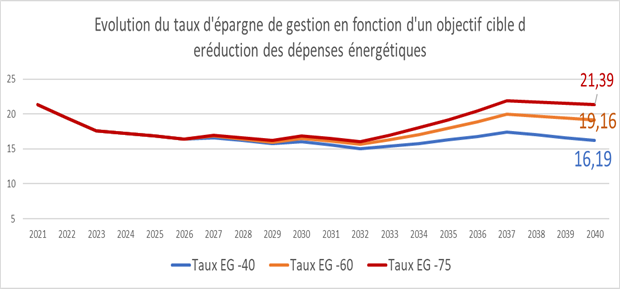

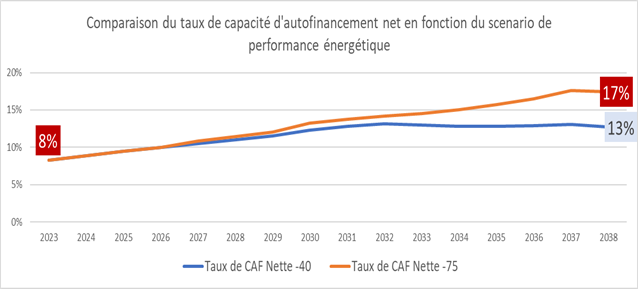

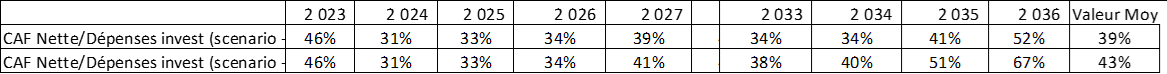

L’engagement d’une stratégie basée sur une approche systémique et planifiée permettra la maîtrise des coûts pour une réalisation soutenable de la rénovation. Les économies réalisées par la réduction de consommation permettront aux collectivités de dynamiser leur capacité d’investissement pour développer leurs missions principales.

Des pilotes pour préfigurer les transitions

Un pilote permet de circonscrire un champ d’action au sein d’une collectivité, point de départ à la mise en œuvre d’une rénovation globale. Il intègre en les hiérarchisant toutes les dimensions systémiques de la rénovation en mobilisant les leviers d’innovation nécessaires à cette transformation. Il permet de redéfinir les conditions de re-conception indispensable à une soutenabilité forte : financière, architecturale, technique, écologique et sociétale. Conduit par une maitrise d’usage, il remet les missions de la collectivité au cœur d’une co-conception en y associant l’ensemble des parties prenantes.

Présentation du tutoriel : Modélisation et simulation d'une prospective du budget d'un Etablissement pour construire une stratégie énergétique

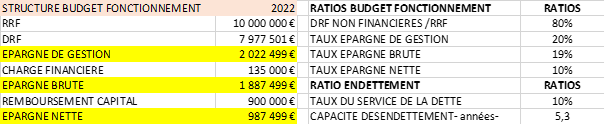

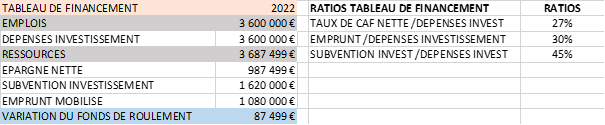

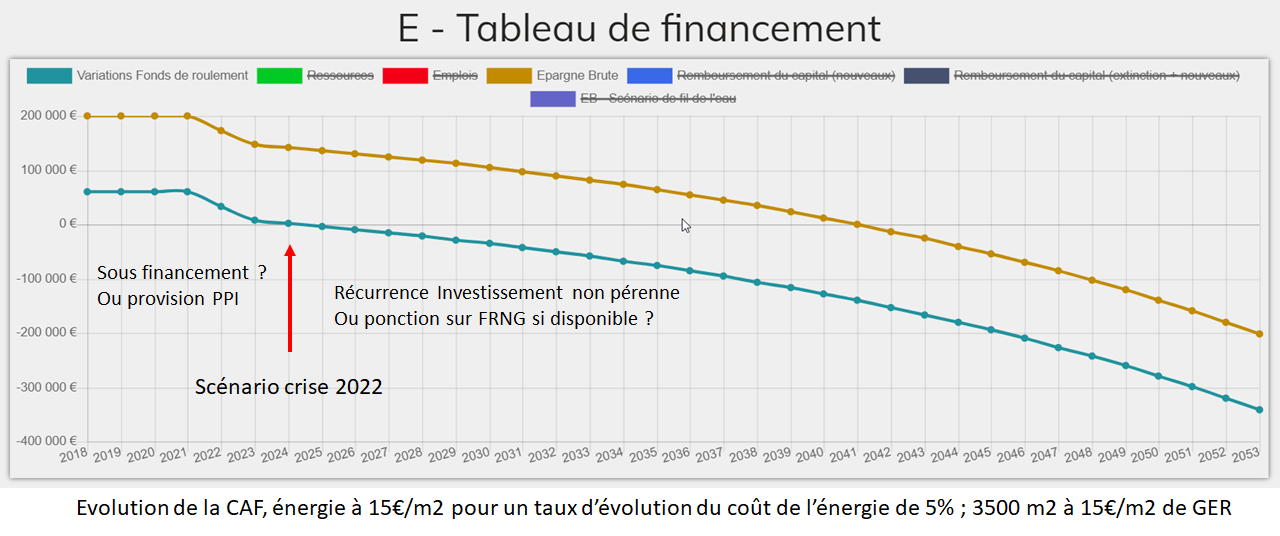

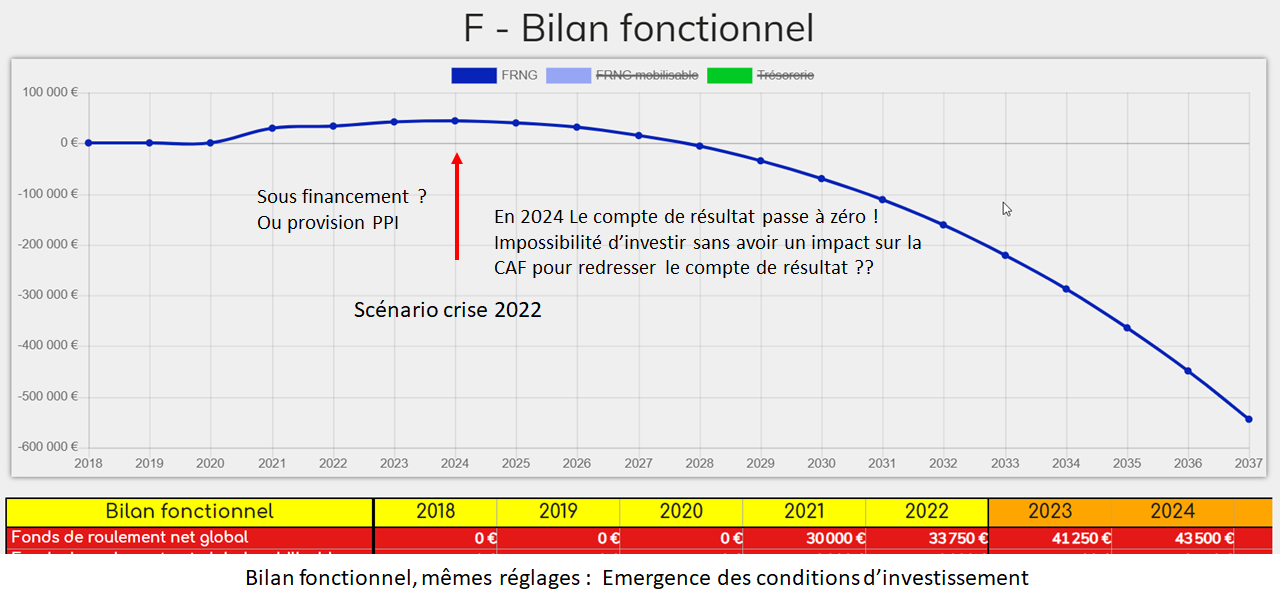

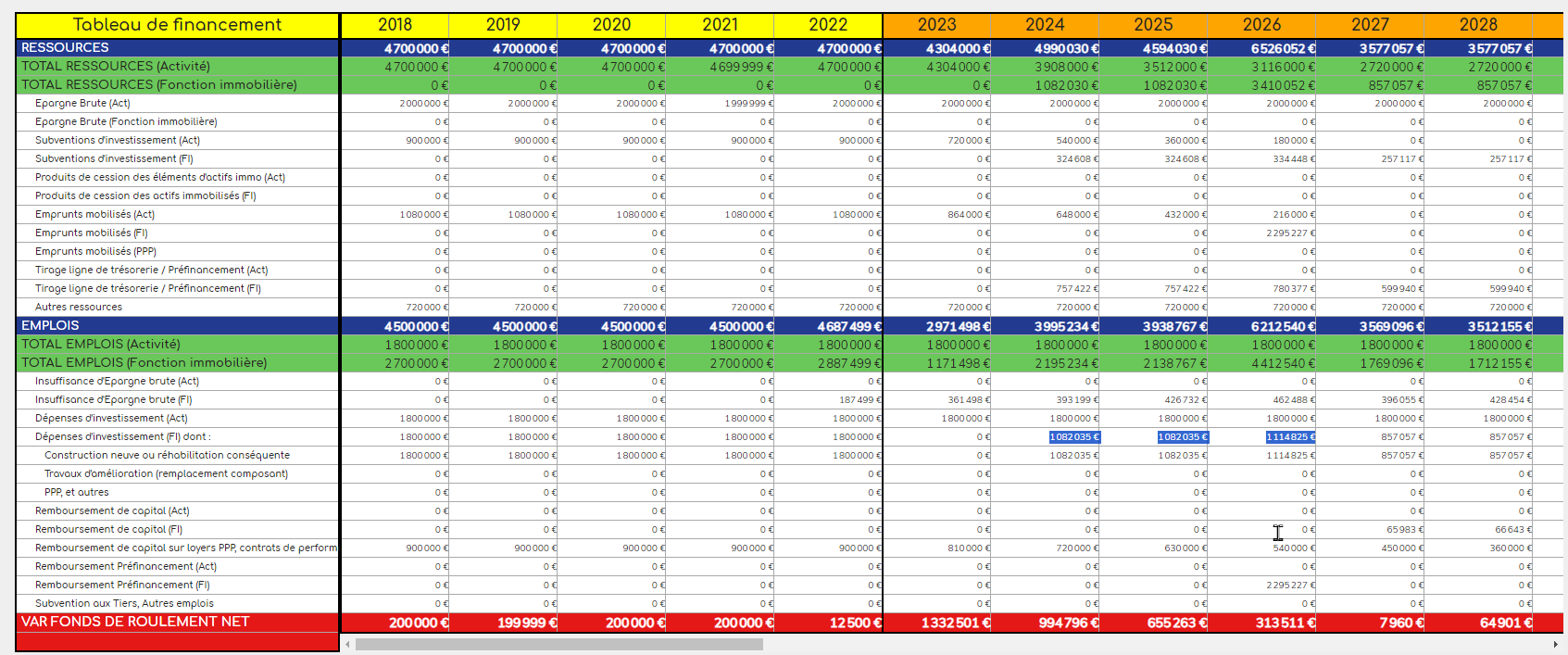

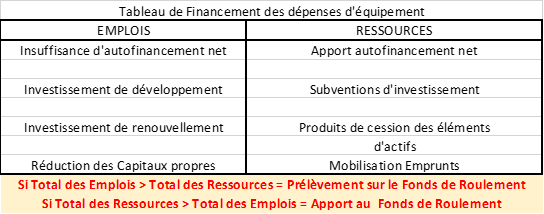

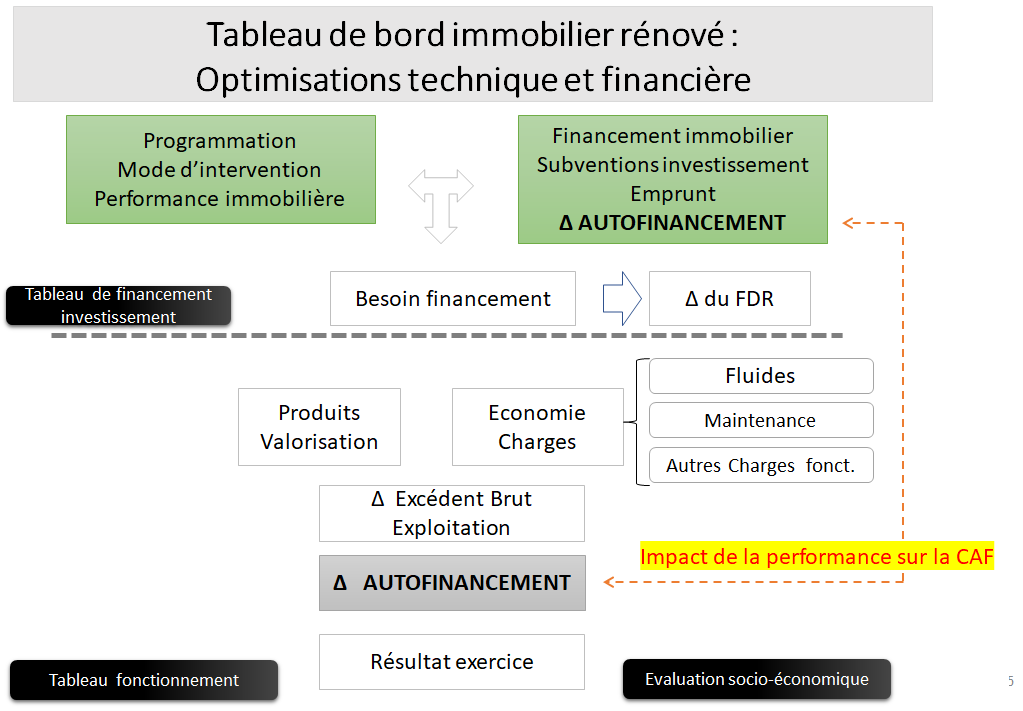

Ce tutoriel est constitué de trois parties distinctes graduées en trois étapes, comportant pour chacune d'elle, une étude de cas de modélisation systémique du budget d'un établissement . Les pistes explorées par ces études de cas de prospective financière privilégient la recherche des marges de manoeuvres budgétaires induites par des actions volontaristes de maîtrise de la demande en énergie. La démarche de simulation retenue dans ce tutoriel a pour principal objectif de présenter de manière simplifiée, sous la forme d'un tableau d'équilibre financier pluriannuel la dynamique Investissement/Fonctionnement du budget d'un établissement par la mise en lumière des agrégats de référence pour comprendre les interactions afin de construire les arguments d'une aide à la prise de décision : l’Excédent brut d’exploitation, la capacité d’autofinancement, le résultat de l’exercice, le tableau de financement, la variation du fonds de roulement et le fonds de roulement net global.

Une progression est proposée en trois parties, chaque partie comportant trois étapes de simulation, soit neuf étapes :

Partie A : Premières simulations simplifiées pour comprendre les conséquences de la crise énergétique sur la soutenabilité budgétaire en s'appropriant les concepts généraux de l’analyse financière d’un établissement.

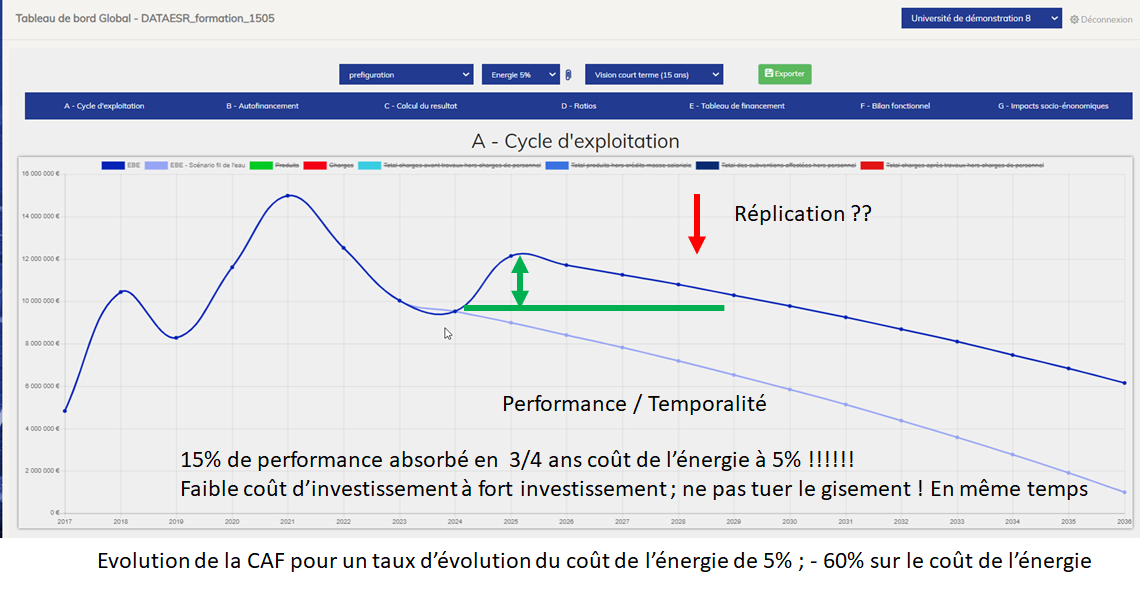

Partie B : Expérimenter par la simulation la recherche de marges de manoeuvre budgétaires induite par des investissements de transition. Un changement de paradigme doit être exploré pour transformer l’actuel modèle d’investissement en recherchant une décroissance des coûts de fonctionnement.

Partie C : Vers une simulation experte pour expérimenter les critères de soutenabilité et de durabilité.

La partie A se concentre principalement dans les équilibres autour de la CAF, articulant le bilan d'explitation avec la capacité d'investissement.

La partie B se concentre autour du bilan d'équilibre des investissements, prenant en compte la CAF disponible et la mobilisation du fonds de roulement, prenant en compte les subventions disponibles et la mobilisation optimale du recours à l'emprunt au regard des investissements visés.

Contrairement aux deux premières parties, la partie C se concentre sur les équilibres nécessaires pour obtenir une CAF compatible aux enjeux d'investissements visés. Dans cette partie, à partir des données en open Data sur le site du ministère de l'éconmie ou des données issue du compte financier sur les cinq dernières années, est pris en compte les agrégats principaux en recette et en dépense pour avoir une discussion sur les conditions d'obtention de la CAF assurant les conditions de soutenabilité des investissements.

Modélisation des simulations

Pour les parties A et B les simulations sont réalisées à partir de la connaissance de la CAF, de la surface du patrimoine et du coût des fluides (eau, électricité, gaz, réseau de chaleur, carburants ..). Les simulations peuvent se faire avec les valeur par défaut, ou par obtention des valeurs accessible à partir des données en open Data, et/ou en les modifiants par ajustement des saisies. La phase E0 permet la configuration des ces données, avec des ajustements possibles à chacune des phases en fonction des objectifs poursuivis.

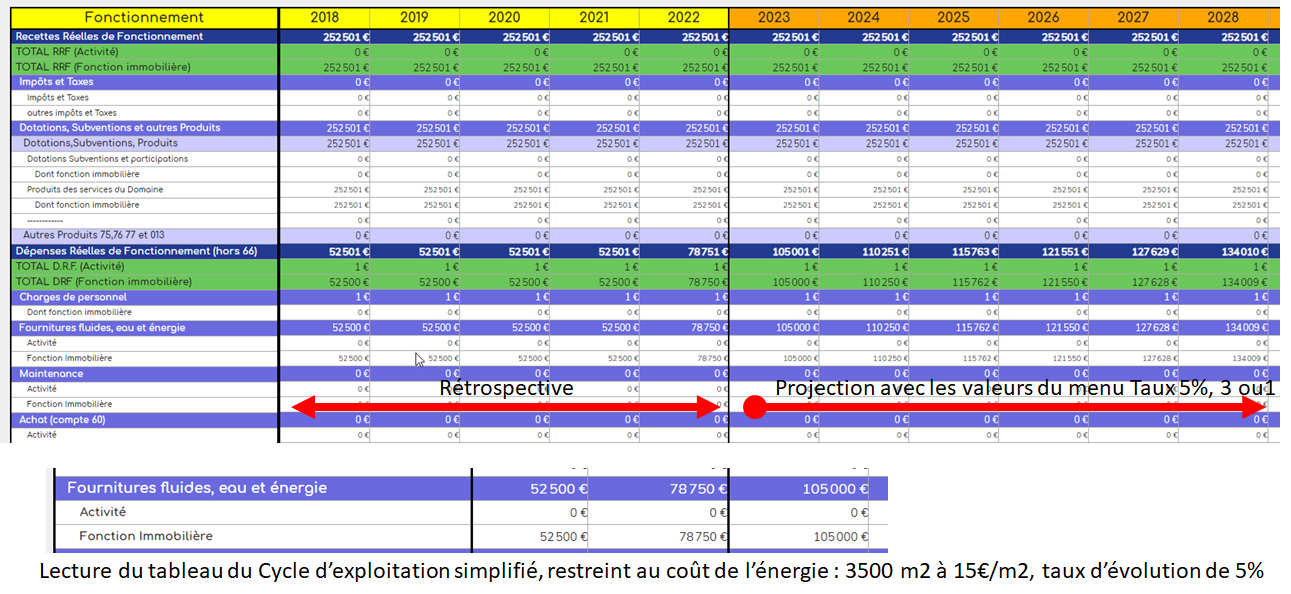

Les tableaux du simulateur permet de s'approprier progressivement les données prises en compte en proposant des données simplifiées à chaque étape pour suivre facilement les calculs réalisés par le simulateur, puis progressivement dans la partie C, de simuler avec les données réelles de l'établissement.

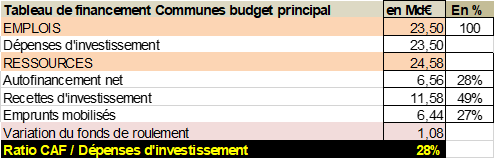

Les simulations propectives sont réalisées à partir de l'année 2023, 2022 constituant alors l'année de référence. Nous vous invitons à parcourir le rapport de l'OFGL pour un état des lieux des finances locales 2022.

Dans les simulations, l'année 2021 est positionnée comme une année pivot avant crise. Au moment de la réalisation du tutoriel toutes les données n'étantt pas disponibles (juillet 2023), une projection des coûts de fluides est réalisés en posant les coûts 2022 egales à "1.5" de ceux 2021 et ceux de 2023 à "2" de ceux de 2021. Des ajustements sont proposés au fil des simulations pour tester la sensibilité des côuts de fluides au regard des enjeux de soutenabilité. Nous attirons l'attention au ratio Fluides/CAF, comme celui Ressources/ CAf, hors ressources des dotations et des subventions de l'Etat, la CAF, toutes choses égales par ailleurs, est potentiellement impactées par les évolutions des coûts de fluides.

Agrégats pris en compte pour les simulations

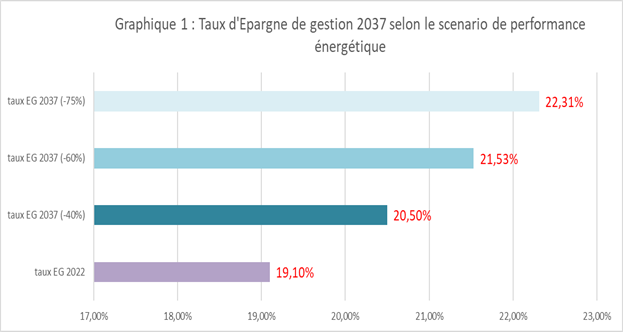

En isolant le bilan du budget lié à la gestion patrimoniale nécessaire au développement de l'activité, on testera par simulation l'intéret d'avoir un patrimoine performant pour maintenir une CAF à un niveau tel, qu'elle est relativement indépendante des coûts énergétiques carbonés, qui permet le maintien de cette performance dans la durée par le financement de la capacité de renouvellement. Une discussion est à réaliser autour du niveau de performance à rechercher, avec quelle temporalité, associée à un niveau d'investissement soutenable nécessaire à l'obtention de cette performance. Cette discussion nécessite un travail collaboratif, décloisonnant les différents services de l'établissement dans une démarche systémique et transversale.

Construction méthodologique

Afin de mieux comprendre les relations de récurrence flux- stock, Le tutoriel propose un itinéraire d’apprentissage à la lecture de ces différents graphes avec l’aide d’un tableau de paramètrage dans lequel figurent des données de référence (surface, autofinancement, prix au m² de fluides, taux d’évolution du prix de l’énergie). Une lecture instantanée des résultats permet de comprendre l’effet d’entrainement de l’inflation des dépenses énergétiques sur la capacité d’autofinancement, la variation du fonds de roulement et le fonds de roulement de l’Etablissement

Rappel Hypothèses scénario « fil de l’eau »

(Illustration du coût de l’inaction)

1-Hypotèses d’exploitation : Réglage de la capacité d’autofinancement à 100 000 €-surface de 3500 m²- coût au m² de 15 €, pour une recette réelle de fonctionnement de 500 000€;

2-Hypothèses économiques : Taux d’évolution des dépenses énergétiques à 5%, 3 ou 1%

3-Hypothèses d’investissement : 180 000€ dont la moitié pour l'immobilier (rénovation, maintien de l'actif et travaux neufs)

4-Hypothèses de financement : adossement subvention d’investissement à hauteur de 25% avec recours emprunts de 30% des dépenses.

Dans le réglage initial de la simulation les amortissements correspondent à 50% de la CAF, dont 15€/m2 en immobilier.

Les simulations par défaut ont été réalisées avec une CAF de 2 000 000€, un patrimoine de 15 000m2, à 25€/m2 de fluides pour des recettes réelles de fonctionnement de 10M€, correspondant à un ratio en 2021coûts Fluides / CAF de l'ordre de 20%.

Pour information, voir les fiches "Indicateurs" [xx] qui ont servi à modéliser les calculs du simulateur du tutoriel.

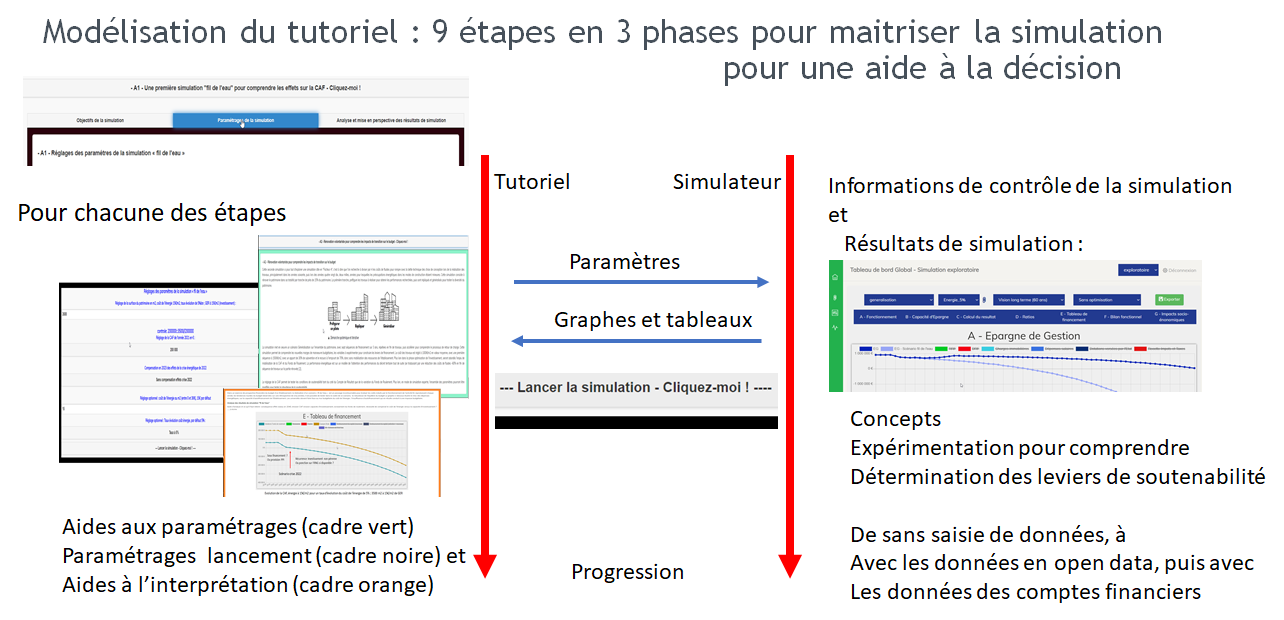

Chacune des 9 étapes est constituée de trois phases :

Les phases sont présentées suivant des onglets horizontaux, facilitant la navigation d'une étape à l'autre en fonction du travail de simulation recherchée.

(1) Une phase de mise en situation expliquant les enjeux de la simulation et une aide aux paramétrages : Onglet "Objectifs de simulation";

(2) Une phase de paramétrage et de lancement de la simulation : Onglet " Paramétrages de la simulation";

(3) et une phase d'analyse et d'interprétation des résultats principaux de simulation, de présentation de la prochaine étape : Onglet "Analyse et mise en perspective des résultats de simulation".

Navigation dans chacune des étapes : accès à la description de chacune des phases, ex A1

En cliquant sur le bouton en fin de phase de paramétrage, après avoir renseigné les différents paramètres pris en compte à l'étape en cours, la simulation s'ouvre dans une autre fenêtre facilitant en parallèlle la lecture des résultats de simulation et leurs analyses documentées dans le tutoriel. Ne pas fermer la fenêtre de simulation, et la dupliquer si nécessaire pour conserver des résultats de simulation en vue de comparaisons ultérieures.

En début de page du simulateur une zone d'information renseigne sur les paramètres principaux pris en compte dans la simulation.

Un cadre d'initialisation E0 configure le tutoriel avec un niveau de CAF et de surface de patrimoine correspondant à votre établissement. (Bouton E0 ci-après). Attention l'acquisition sur le site en Open data peut prendre quelques secondes.

A chaque étape une vidéo de 10 mn présente les différents éléments à repérer dans la simulation (en cours de réalisation).

La figure suivante illustre les relations entre le tutoriel et le simulateur pour chacune des étapes.

Modélisation du fonctionnement de chaque étape du Tutoriel

Vidéo de présentation du fonctionnent du Tutoriel

°° Le simulateur fonctionne sur un compte invité, seule la simulation au fil de l'eau est en accès libre les autres simulations nécessites un code invité, le demander si nécessaire à ce lien.